【完全ガイド】会社員がプログラミング学習を継続させるための現実的な方法

先生、最近プログラミング学習を始めたんです!

おお、それは素晴らしいですね、フォックン!

でも、仕事と両立が難しくて、もう挫折しそうです…。

なるほど。多くの会社員が同じ悩みを抱えています。

やっぱり、僕だけじゃないんですね。

ええ、心配いりません。この記事では、忙しい会社員でもプログラミング学習を無理なく継続するための現実的な方法を解説します。

近年、プログラミングスキルの需要が急速に高まる中、多くの会社員がキャリアアップやキャリアチェンジを目指してプログラミング学習に挑戦しています。テクノロジーの進化により、エンジニア職だけでなく、マーケティング、営業、人事、経理など、あらゆる職種でプログラミングの基礎知識が評価されるようになりました。

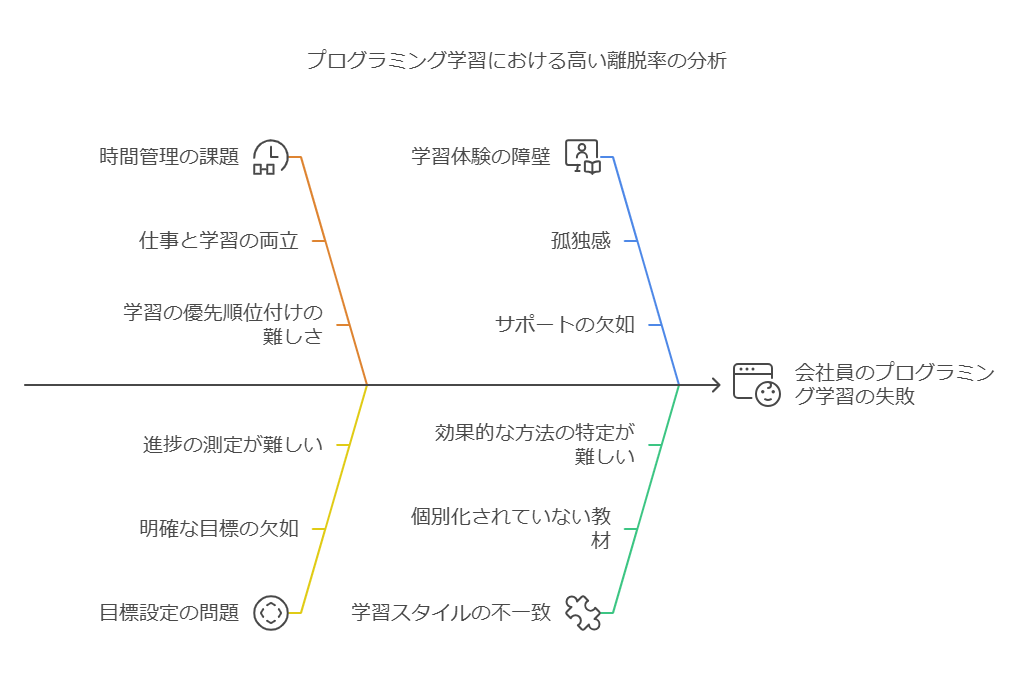

しかし現実は厳しく、プログラミング学習を始めた会社員の約70%が3ヶ月以内に挫折するというデータがあります。

なぜこれほど多くの人が途中で諦めてしまうのでしょうか?

- 仕事との両立による時間不足

- 明確な目標設定ができていない

- 一人で学ぶ孤独感と不安

- 学習成果が目に見えにくい

- 自分に合った学習方法が見つからない

こうした悩みは、あなただけのものではありません。多くの会社員が同じ壁にぶつかっています。

本記事では、忙しい会社員生活の中でもプログラミング学習を無理なく継続させるための現実的な方法を詳しく解説します。時間管理の具体的テクニック、モチベーション維持の心理的アプローチ、学んだスキルを実務に活かす戦略まで、あなたのプログラミング学習を成功に導く完全ガイドです。

これからプログラミングを始める方も、すでに学習中で壁にぶつかっている方も、この記事を参考に、着実にスキルアップへの道を進んでいきましょう。

プログラミング学習が続かない5つの主要原因と対策

プログラミング学習を挫折させる原因は人それぞれですが、多くの会社員に共通する主な障壁を理解することで、効果的な対策を立てることができます。ここでは、最も一般的な5つの原因と、それぞれに対する対策を見ていきましょう。

1. 時間管理の難しさ

原因: フルタイムの仕事、家庭での責任、その他の社会的義務など、会社員の生活は多忙です。「学習する時間がない」と感じることは、最も一般的な挫折理由の一つです。

対策:

- 1日30分からの小さな学習時間の確保

- 通勤時間や昼休みの活用

- 週末に集中的に学習する時間ブロックの設定

- 「時間がない」から「時間の使い方を変える」思考への転換

2. 目標設定の不明確さ

原因: 「プログラミングを学びたい」という漠然とした動機では、具体的な方向性を見失いやすく、モチベーション維持が困難になります。

対策:

- 「なぜプログラミングを学ぶのか」の明確化

- SMART原則(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限)に基づいた目標設定

- 長期目標と短期目標の両方を設定する

- 定期的な目標の見直しと調整

3. 孤独な学習環境

原因: プログラミング学習は多くの場合、一人で行うため、躓いたときに相談相手がいない孤独感から挫折につながります。

対策:

- オンラインコミュニティ(Discord、Slackグループなど)への参加

- 勉強会やミートアップへの参加

- 同じ目標を持つ学習仲間の発見

- メンターを見つける

4. 成果が見えにくい

原因: プログラミングスキルの習得は時間がかかり、初心者が「上達している」と実感するまでに時間がかかります。

対策:

- 学習記録(学習日記やGitHubの草)の活用

- 小さなプロジェクトを完成させる喜びを味わう

- 定期的な復習で知識の定着を確認

- 学んだことを誰かに説明する機会を作る

5. 学習方法のミスマッチ

原因: 人それぞれ学習スタイルは異なりますが、自分に合わない学習方法で無理に進めると挫折リスクが高まります。

対策:

- 複数の学習リソース(動画、書籍、ハンズオン)を試してみる

- 自分の学習スタイル(視覚型、聴覚型、実践型)を理解する

- 興味のある分野や技術から学び始める

- 実務に近い形での学習を心がける

これらの原因と対策を理解した上で、次のセクションでは特に重要な「時間確保術」について、会社員の生活スタイルに合わせた具体的な方法を詳しく解説します。

会社員のための効果的な時間確保術:無理なく続けるための5つの戦略

忙しい会社員生活の中でプログラミング学習を継続するためには、時間の確保が最大の課題となります。ここでは、日常生活の中で効率的に学習時間を捻出するための実践的な方法を紹介します。

1. スキマ時間の戦略的活用

📱 モバイルアプリの活用:

- 通勤電車内や待ち時間に学習アプリ(SoloLearn、Codecademy Goなど)でコード練習

- Kindle or PDF教材をスマホに入れて、どこでも閲覧可能に

- ポッドキャストで耳学習(「CodeNewbie」「Programming Throwdown」など)

💡 実践のコツ:

スマホのホーム画面に学習アプリを配置し、SNSアプリを開く代わりに学習アプリを開く習慣をつけましょう。5分でも積み重ねれば大きな成果になります。

2. 朝型vs夜型:自分のリズムに合わせた学習時間の確保

🌅 朝型学習のメリット:

- 脳が新鮮で集中力が高い

- 仕事前に学習を済ませるため、残業があっても影響なし

- 朝の静かな時間帯に深い思考が可能

🌙 夜型学習のメリット:

- 一日の仕事が終わり、時間的プレッシャーが少ない

- 日中の業務で得た知識や問題意識を活かせる

- リラックスした状態で創造的な学習が可能

💡 実践のコツ:

まずは1週間、朝と夜それぞれの時間帯に30分ずつ学習してみて、集中力や効率の良い時間帯を見つけましょう。自分の生体リズムに逆らわない学習計画が継続のコツです。

3. 週末の効果的な活用法

🗓️ 週末学習の構造化:

- 土日のどちらかを「集中学習日」として確保

- 2~3時間の集中ブロックを設定(ポモドーロテクニックの活用)

- 実践的なプロジェクトや難しい概念理解に充てる

💡 実践のコツ:

週末の学習時間は前週のうちに予定表に「アポイントメント」として入れておきましょう。他の予定と同じように学習時間を尊重することが大切です。

4. 通勤時間を最大限に活用する方法

🚆 往復通勤時間の使い分け:

- 往路:その日学ぶ予定の内容のインプット(読書、動画視聴)

- 復路:朝学んだ内容の復習や簡単な練習問題

💻 オフライン学習の準備:

- 事前にチュートリアルやドキュメントをダウンロード

- オフラインでも動作するコードエディタの活用(VS Code、Sublime Textなど)

- 通信環境に依存しない学習教材の準備

💡 実践のコツ:

通勤時間が短い場合は、プログラミング概念の暗記カード(Anki、Quizletなど)を使って効率的に知識を定着させましょう。

5. 小さな習慣化のテクニック

⏱️ ミニマム学習時間の設定:

- 「毎日最低15分」という低いハードルを設定

- 「1日1コミット」などの小さなチャレンジ参加

- 学習カレンダーで連続達成日数を視覚化

🔄 既存の習慣に紐づける:

- 「コーヒーを飲みながらコーディング」など、既存の習慣と組み合わせる

- 「会社のPCをシャットダウンする前に1問解く」といった業務との連携

- 「朝の歯磨き後に5分学習」など、日常動作をトリガーにする

💡 実践のコツ:

習慣化の鍵は「小さく始めて少しずつ拡大する」こと。最初から高いハードルを設定せず、「やらないことが不自然」と感じるレベルまで習慣を定着させましょう。

時間確保は技術的な問題だけでなく、心理的な側面も大きく影響します。次のセクションでは、プログラミング学習を続けるための心理的アプローチに焦点を当てていきます。

モチベーションを持続させる心理的アプローチ:挫折を防ぐ5つの方法

時間を確保できても、モチベーションが続かなければプログラミング学習は長続きしません。ここでは、心理学的な知見を活かした効果的なモチベーション維持術を紹介します。

1. 目標の細分化と可視化

🎯 目標ピラミッドの構築:

- 頂点(長期目標):「1年後にWebエンジニアとして転職」

- 中段(中期目標):「3ヶ月でポートフォリオサイト完成」

- 土台(短期目標):「今週中にHTMLの基本を理解する」

📊 進捗の可視化ツール:

- GitHub貢献グラフ(コミット履歴の「草」)

- トレロやノーションでのカンバン管理

- 学習時間記録アプリ(WakaTimeなど)

実践例:

「Webエンジニアになる」という大きな目標を「HTML/CSS完全理解」→「JavaScript基礎マスター」→「フレームワーク学習」→「小規模プロジェクト開発」→「ポートフォリオ作成」→「転職活動」という具体的なステップに分解し、各ステップの完了を視覚的に確認できるようにします。

2. 小さな成功体験の積み重ね方

🏆 マイクロ成功体験の設計:

- 1日1問のコーディング問題解決

- チュートリアル完了ごとの自己承認

- 新しい概念理解ごとの「学びリスト」への追加

🎖️ セルフアチーブメントの記録:

- 「今日学んだこと」ノートの作成

- SNSでの学習成果共有(#100DaysOfCodeなど)

- ブログやZennでのアウトプット

実践例:

プロジェクト全体ではなく、「ログインフォームのデザイン完成」「バリデーション機能の実装」など、細かい機能単位で完成を喜び、その都度Twitterなどで共有することで、継続的な達成感を得られます。

3. 挫折しそうになったときの対処法

🔄 学習のリフレーミング:

- 「エラーは失敗ではなく学びの機会」という捉え方

- 「まだできない」から「まだできるようになっていない」への言い換え

- 「完璧を目指す」から「改善を続ける」マインドセットへの転換

🧠 認知的アプローチ:

- 過去の成功体験を思い出す

- 学習の目的を再確認する

- 「なぜこれを学んでいるのか」の問いに立ち返る

実践例:

バグで何時間も悩んだ時は、「デバッグスキルが向上している」とポジティブに捉え直し、解決方法をブログに記録することで、失敗をスキルに変換する習慣をつけましょう。

4. 学習仲間やコミュニティの見つけ方

👥 オンラインコミュニティ活用法:

- Twitter #駆け出しエンジニアとつながりたい などのハッシュタグ活用

- Discord・Slackのプログラミング学習コミュニティへの参加

- GitHub Discussionsでの質問と回答

🤝 現実世界での繋がり:

- 技術勉強会・ミートアップへの参加

- コワーキングスペースでの作業

- 同僚や友人との学習グループ形成

実践例:

週に一度、オンラインもしくはオフラインの勉強会に参加し、自分の進捗を共有したり、他の参加者のコードレビューをしたりすることで、孤独感を解消しながら技術的視野も広がります。

5. 自己報酬システムの構築

🎁 報酬設計の基本:

- 短期目標達成ごとの小さな報酬(好きな飲み物、休息時間など)

- 中期目標達成時の中程度の報酬(映画鑑賞、お気に入りの食事など)

- 長期目標達成時の大きな報酬(欲しかったガジェット購入など)

⚡ 即時フィードバックの仕組み:

- リアルタイムコーディング環境(CodePen、JSFiddleなど)での視覚的フィードバック

- 学習記録アプリからの称賛通知

- 学習仲間からの進捗確認と応援

実践例:

「1週間連続で学習できたら、好きなカフェでケーキを食べる」「ポートフォリオサイトが完成したら、欲しかったプログラミング関連書籍を購入する」など、具体的な報酬を前もって決めておきましょう。

心理的な側面を整えたところで、次のセクションでは学んだプログラミングスキルを実際の仕事やキャリアにどう活かすかについて解説します。理論と実践をつなげることが、長期的なモチベーション維持の鍵となります。

プログラミング学習を仕事に活かす具体的戦略:会社員からエンジニアへの道

プログラミングスキルを身につけても、それを実際のキャリアに活かせなければ学習の継続は難しくなります。ここでは、会社員がプログラミングスキルを実践的に活用し、段階的にキャリアチェンジを実現するための戦略を紹介します。

1. 現職でのプログラミングスキル活用法

🔧 業務効率化の自動化ツール作成:

- Excelマクロ/VBAによる定型業務の自動化

- Pythonスクリプトによるデータ処理・分析の効率化

- Google Apps Scriptを使った社内ツール開発

📊 データ分析・可視化スキルの活用:

- 会議資料のデータビジュアライゼーション改善

- 部門のKPI追跡ダッシュボード構築

- マーケティングデータの分析レポート自動生成

実践例:

営業部門で働く田中さんは、毎週手作業で行っていた売上データ集計をPythonスクリプトで自動化。上司に提案して部内で採用されたことで、プログラミングスキルの価値を実感するとともに、社内での評価も向上しました。

2. ポートフォリオの効果的な作り方

📂 ポートフォリオサイトの基本要素:

- 自己紹介(技術的バックグラウンド、学習の動機)

- スキルセット(言語、フレームワーク、ツール)の視覚化

- プロジェクト事例(コンセプト、使用技術、成果、GitHub URL)

- 学習の記録・技術ブログへのリンク

🚀 印象に残るプロジェクト選定:

- 業界/職種の課題を解決するツール

- 現職の知識を活かした特化型アプリケーション

- 使いやすさとデザイン性を意識した成果物

実践例:

製造業で働く佐藤さんは、工場の生産管理をテーマにしたWebアプリをポートフォリオ作品として開発。業界知識とプログラミングスキルを組み合わせた独自性のある作品が、転職活動で高評価を得ました。

3. 副業や小さなプロジェクトへの参加方法

💼 副業・フリーランス案件の探し方:

- クラウドソーシングサイト(Lancers、CrowdWorksなど)の活用

- ココナラやSkillsなどのスキルマーケットでの提供

- 知人や同僚からの小規模開発案件の受注

👨💻 オープンソースプロジェクトへの貢献:

- 初心者向けIssueからの取り組み(

good first issueタグ) - ドキュメント改善やバグ報告からの参加

- 小さなプルリクエストの積み重ね

実践例:

週末の時間を使って、趣味のサッカーチームのウェブサイトをボランティアで作成。実際のクライアントとのコミュニケーション経験を積みながら、ポートフォリオにも追加できる実績となりました。

4. キャリアチェンジのための段階的アプローチ

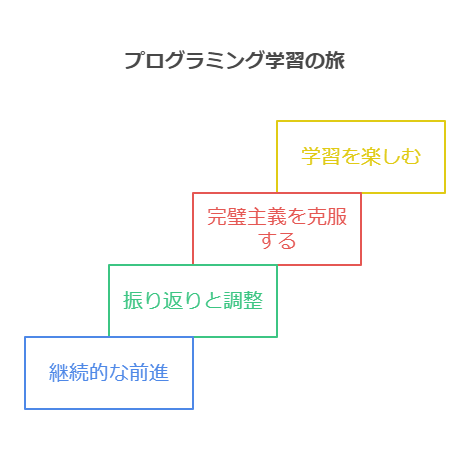

🪜 ステップアップのロードマップ:

- フェーズ1:社内での技術活用(自動化ツール開発など)

- フェーズ2:副業・小規模プロジェクトの実績構築

- フェーズ3:社内でのIT関連部署への異動交渉

- フェーズ4:本格的な転職活動(未経験可のポジションから)

🔍 転職市場での差別化戦略:

- 「業界知識+プログラミングスキル」のユニークな組み合わせをアピール

- 具体的な業務改善実績のストーリー化

- 技術ブログやGitHub活動による学習意欲の可視化

実践例:

金融機関で3年働いた後、まずは社内のデジタル推進チームに異動。その経験を活かして1年後にフィンテック企業のエンジニアポジションへ転職に成功。業界知識と新しいプログラミングスキルの組み合わせが評価されました。

5. 継続的な学習を習慣化するための長期戦略

📚 学習の進化と適応:

- 技術トレンドの定期的チェック(年に1度のスキルセット見直し)

- 実務を見据えた学習内容の最適化

- 「Tスキル」の意識的な構築(広く浅く+1分野深く)

🌱 持続可能な学習サイクルの確立:

- 週1回の「振り返りと計画」の時間確保

- 3ヶ月ごとの学習目標の見直しと調整

- 年に1度の大きな目標設定と成果確認

実践例:

毎月最終日曜日を「学習計画Day」として固定化。前月の進捗を振り返り、次月の具体的な学習計画を立てる習慣をつけることで、長期的な一貫性と柔軟な調整のバランスを実現しています。

プログラミング学習とキャリアの発展は、マラソンのような長期戦です。急がず焦らず、着実に前進することが成功への近道となります。これらの戦略を自分のペースで取り入れながら、持続可能な学習習慣を構築していきましょう。

会社員のプログラミング学習を成功に導く最終チェックリスト

プログラミング学習は、会社員からエンジニアへのキャリアチェンジだけでなく、現職でのスキルアップや業務効率化にも大きな価値をもたらします。本記事で解説した内容を実践するための最終チェックリストをご活用ください。

継続のための基盤づくり

- 自分の「なぜ」を明確にし、学習目的を文書化する

- 自分に合った学習時間帯(朝型・夜型)を特定する

- 週間学習スケジュールを作成し、カレンダーに予定として入れる

- スキマ時間活用のための学習アプリをスマホに導入する

- 学習の記録・可視化システムを選択し、セットアップする

モチベーション維持の仕組み

- 長期・中期・短期の3段階の目標を設定する

- 目標達成時の自己報酬システムを設計する

- オンライン・オフラインの学習コミュニティに参加する

- 学習内容をアウトプットする場(ブログ、SNSなど)を用意する

- 挫折しそうになった時の「リセットプラン」を事前に考えておく

実践と応用の戦略

- 現職で活用できるプログラミング課題をリストアップする

- ポートフォリオサイトの基本設計を行う

- 小さな副業やボランティアプロジェクトの機会を探す

- キャリアチェンジに向けた段階的なロードマップを作成する

- 3ヶ月ごとの技術スキル棚卸し・更新の予定を設定する

プログラミング学習の旅は、決してスプリントではなくマラソンです。完璧を目指すのではなく、コンスタントに前進することが成功の鍵となります。「今日より明日、少しだけ成長する」という姿勢で取り組めば、数ヶ月後には驚くほどの成長を実感できるでしょう。

挫折しそうになった時は、この記事に立ち返り、自分の学習スタイルや環境を見直してみてください。あなたの状況に合わせて戦略を調整しながら、プログラミング学習を継続的な習慣として定着させていきましょう。

最後に、プログラミング学習の最大の敵は「完璧主義」です。エラーや失敗は学びの一部であり、遠回りに見える道が実は最短距離であることも少なくありません。焦らず、着実に、そして何より楽しみながら学習を続けていくことを心から応援しています。

あなたのプログラミング学習の旅が、実りあるものになりますように!

先生、この記事を読んで、僕にもできそうな気がしてきました!

素晴らしいですね、フォックン!この記事では、会社員の方がプログラミング学習を継続するための具体的な方法をたくさん紹介しました。

でも、本当に続けられるか、まだ少し不安です…。

大丈夫です。大切なのは、完璧を目指すのではなく、少しずつでも前に進むことです。

少しずつ、ですか?

ええ、今日学んだことを明日も少しだけ続ける。それを繰り返していくうちに、いつの間にか大きな成果につながっているはずです。

なるほど!なんだか勇気が出てきました!

それはよかったです。さあ、フォックンもこの記事を参考に、プログラミング学習という新たな冒険に踏み出しましょう!